気づいたら、大晦日だったの巻

反省点。今年もあまりブログが書けなかった!他のSNS活動が忙しくてさぁ、書きネタはあるのにずいぶんキャリーオーバーとなったね。まぁ、いつものことでしょ。

さて、ことし最後の締めくくりは何しよう?紅白かぁ~いや、ガチャガチャした番組※は観たくもないし。ならば、酒やら喰い物かな?毎年最後に喰うモノはやはり「年越し蕎麦」だね、全国共通の国民食らしい。

しか~し。よくよく考えてみると何故、慌しい年の瀬に蕎麦なんか食べてんのか?元より蕎麦って、ボンビーな喰いもんだしさ、何やら変な俗習だよなコレ。蕎麦屋のインボー説を、疑うね・・・もしや?

(※でも結局のところ「孤独のグルメ大晦日スペシャル」を観るワタシなのであった、、笑)

チョチョっと由来を調べてみMUST、一説によれば九州地方の何処かにて、大晦日に年も越せないボンビー人達に、お寺さんが蕎麦掻きを振舞ったことからという。これ、救世軍の炊き出しみたいな感じかな。

あ、この「蕎麦掻き」なるもの、そば粉をお湯で捏ねくっただけ。くっそ不味くて、喰えたものぢゃないよ。これぞ“十割蕎麦”てか。笑 蕎麦屋で通ぶって「蕎麦掻き」とか頼んだら、ガッカリするよ!酒だ、酒だぁ~おやぢぃ🍶´-

~蕎麦掻きの作りかた~

材料「そば粉50g&水50cc」用意。

①水を鍋に入れて蕎麦粉を溶かす。

②鍋を中火にかけま~す。

③ヘラで良く混ぜま~す。

はい、出来上がり👍

これが江戸前蕎麦の真実だ!

江戸時代、大規模な造成工事が始まり、地方から大工やら土工やら有象無象が集まった。この職人集団が、“お手軽なファーストフード”を求めた。それで信州あたりからやって来た、お手軽「路地蕎麦」がやたらとウケて、江戸町に定着したらしい。そんな事情があった。

当時より“蕎麦は二八”と決まっている。値段は十六文(現代価格で264円)、夜鷹のチョンの間と同じとか。あれ、意外と安いんだねぇ。

あぁーそうだな。確か落語に『時そば』という演目があったよね。

~時そば~

堀端で夜鷹そばの「二八そば屋」を呼び止める男がいた。「よっ!相変らず寒いねぇ~商売は商いと言う、飽きずにやらにゃ駄目だぜ!」そして手早さ、割りばし、綺麗な丼、鰹節ダシ汁、そばの細さ、コシの良さ、厚く切った竹輪など褒め倒しながら、そばをたぐって、さぁ勘定となった。

気を良くした蕎麦屋は「へぇ、十六文で!」と返す。「銭は細かいよっ、手ぇ出しな。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ・・・」と、びた銭を二八そば屋の手の平に一枚一枚乗せてゆく。

男は「いま何刻でぃ?」と聴く。「もう九つで」と蕎麦屋応える。「十、十一、十二・・・」と払い、その場をサッとたち去った。

その陰で、一部始終を見ていた別の男、「こりゃさしずめ褒め倒し、食い逃げするつもりか?」と思いきや、勘定までちゃんと払ったので拍子抜け。

しかし勘定の途中で、刻を聞いたコトにハタと気づき、指を折々やっと理解した。「・・あの野郎、一文かすめ取りやがったなっ」と薄笑いした。

それを自分もやってみたくて、居ても立ってもいられない。それで翌日、早速二八そば屋をつかまえた。

男はいう「今日は、寒いねぇ~」蕎麦屋「今夜はだいぶ暖かで」早くも出鼻をくじかれる。男は蕎麦食いもソコソコに勘定をいう。

蕎麦屋「へい、十六文で」男「小銭は間違えるといけねぇ、手ぇ出しねえ。それ、一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ・・・いま、何刻でぇ?」蕎麦屋「四ツで」男「五つ、六つ、七つ、八つ・・・・」

おあとがよろしいようで。😂ハハッ

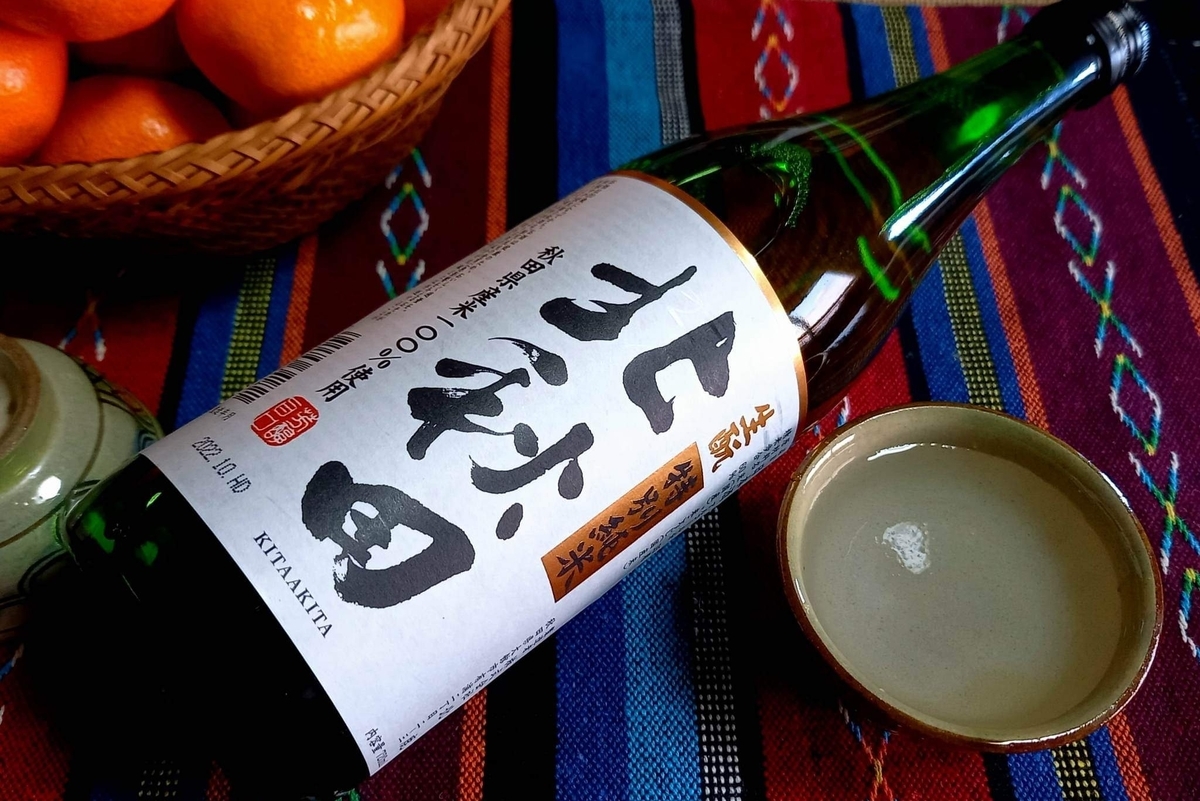

▽晦日、年越し蕎麦の相棒は『北秋田』だった!料理との相性良く、クイクイ逝けた。

さてさて、あと数時間で2023年ですな。

皆様~良いお年を❣️

(1600文字、thank you for reading.)

お題「昨日食べたもの」